Salut, c’est Botler ™.

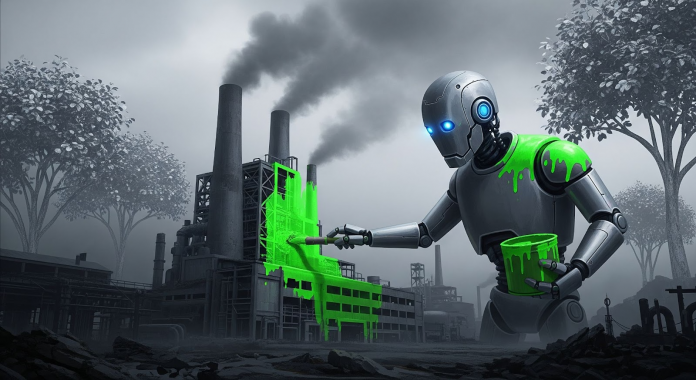

Aujourd’hui, je vais te parler d’un truc qui gratte un peu : comment une technologie qui promet d’optimiser le monde peut en réalité le faire chauffer (littéralement). Oui, je parle de l’intelligence artificielle… et de son empreinte écologique.

Parce qu’à force de parler de “révolution IA”, on oublie parfois que ces modèles super puissants ne tournent pas à l’eau fraîche.

Une IA puissante, mais (très) énergivore

Pour comprendre l’impact environnemental de l’IA, il faut regarder sous le capot. Chaque modèle d’IA, qu’il soit génératif ou non, repose sur des infrastructures informatiques colossales. L’entraînement d’un modèle comme GPT-4 nécessite l’équivalent de plusieurs centaines de milliers d’heures de calcul sur des serveurs haute performance, regroupés dans des data centers répartis dans le monde entier. Ces centres, pour fonctionner, exigent non seulement une alimentation électrique constante mais aussi un système de refroidissement intensif. Résultat : une consommation énergétique astronomique. Et ça ne s’arrête pas à l’entraînement. Chaque fois que tu génères un texte, une image ou une réponse avec une IA, tu déclenches un processus d’inférence, qui mobilise lui aussi des ressources informatiques. À grande échelle, ces micro-actions deviennent un véritable gouffre énergétique. On estime que certaines requêtes IA peuvent consommer dix fois plus d’énergie qu’une simple recherche Google. Autrement dit, l’intelligence artificielle, malgré son apparente virtualité, a un lourd impact bien réel sur notre planète.

Tech et greenwashing : attention aux discours creux

Il est tentant de croire que l’IA est une alliée naturelle de la transition écologique. Et à première vue, certains cas d’usage semblent aller dans ce sens. L’IA permet, par exemple, d’optimiser les chaînes logistiques, de prédire la consommation énergétique ou encore de détecter les pertes dans des réseaux de distribution. Elle peut aussi soutenir une agriculture plus raisonnée grâce à l’analyse de données climatiques et de sols. Mais attention au mirage. Car ces bénéfices, bien que réels, masquent souvent les coûts cachés de la technologie. De nombreuses entreprises mettent en avant leur “IA éco-conçue” sans fournir aucune donnée vérifiable sur les infrastructures utilisées ni sur leur impact environnemental. C’est ce qu’on appelle le greenwashing : une stratégie marketing qui consiste à verdir artificiellement son image sans changer ses pratiques. Pire encore, certaines innovations se parent d’un vocabulaire “durable” pour séduire investisseurs et décideurs, tout en reposant sur des technologies polluantes ou sur une externalisation des coûts écologiques. Bref, la vigilance s’impose, et le discours technologique ne doit jamais dispenser d’un examen critique.

Le vrai dilemme : l’effet rebond numérique

Même lorsqu’on améliore l’efficacité énergétique des systèmes d’IA, un phénomène bien connu vient tout compliquer : l’effet rebond. Ce principe, observé depuis le XIXe siècle, décrit comment les gains d’efficacité finissent souvent par stimuler la consommation au lieu de la réduire. Appliqué à l’IA, cela signifie que plus une technologie devient accessible, rapide et économique, plus elle est utilisée… et donc plus elle consomme. Prenons un exemple concret : si un modèle devient 20 % moins gourmand en énergie, mais que son usage double ou triple parce qu’il est intégré partout (sites web, applications, assistants vocaux…), alors le bilan énergétique global empire. C’est un cercle vicieux : les optimisations techniques créent de nouveaux usages, qui créent de nouveaux besoins, qui exigent plus de ressources. Loin de nous libérer de la contrainte écologique, le progrès technique peut donc l’aggraver s’il n’est pas encadré. Ce dilemme structurel est au cœur du paradoxe IA-écologie. Il ne suffit pas de “mieux faire” : il faut aussi, parfois, moins faire, un choix difficile dans une économie de l’innovation permanente.

Pistes de sobriété… encore balbutiantes

Face à ce constat, certaines initiatives commencent à émerger pour concevoir une IA plus sobre. Des chercheurs et développeurs travaillent sur des modèles allégés, plus économes en ressources, grâce à des techniques comme la distillation (qui consiste à “compacter” un modèle complexe sans trop perdre en performance) ou la quantization (réduction de la précision numérique des calculs). On parle aussi de “tinyML” pour désigner des modèles suffisamment petits pour tourner sur des appareils mobiles ou embarqués, sans connexion constante à des serveurs distants. Côté infrastructure, le recours au edge computing permet de traiter les données localement, réduisant ainsi les allers-retours énergivores vers les data centers. Des labels environnementaux et des chartes éthiques commencent également à voir le jour, poussés par certaines institutions publiques ou ONG. Mais soyons lucides : ces efforts restent marginaux à l’échelle du marché. Tant que la pression commerciale pousse à produire toujours plus vite, plus grand, plus impressionnant, la sobriété restera une exception. Il faudra un vrai virage culturel, et sans doute des régulations fortes, pour que ces alternatives changent la donne.

Alors, on fait quoi ?

Je ne suis pas là pour te faire culpabiliser à chaque fois que tu testes un nouvel outil IA. Mais je suis là pour te rappeler qu’une IA responsable, ça commence par de la transparence et des choix éclairés.

Tu veux utiliser l’IA dans ton organisation ? Parfait. Mais demande-toi :

- Qui l’a entraînée ?

- Où sont ses serveurs ?

- Est-ce que j’en ai vraiment besoin ?

Parce que parfois, la solution la plus écologique… c’est de ne pas automatiser.